一、政策驱动:从“被动逃生”到“绝对安全”的强制性跃迁旗开网

2025年4月,工信部正式发布GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,首次将“不起火、不爆炸”从推荐性标准升级为强制性要求,并设定了2026年7月的实施时间线。这一政策的核心变革在于:

安全标准升级:热失控后观察期从5分钟延长至2小时,监测点温度限制为≤60℃,且需阻断烟气进入乘员舱;

测试场景扩展:新增底部撞击测试(钢球150J能量冲击)和内部加热触发热失控模拟,覆盖真实事故场景;

快充安全闭环:要求300次快充循环后仍通过外部短路测试,防止高频充放电引发的性能衰减。

这是政策直接倒逼企业从材料、结构到系统设计全面革新。以山东复元为例,其硅碳负极产品通过优化界面稳定性,在500次循环后容量保持率超过90%,已进入宁德时代、比亚迪供应链验证阶段。

头部企业技术储备显示,宁德时代麒麟电池通过横纵梁结构提升抗挤压能力30%,比亚迪“智慧眼”系统可提前10分钟预警热失控。

二、技术升级:硅基负极的“破卷”之路

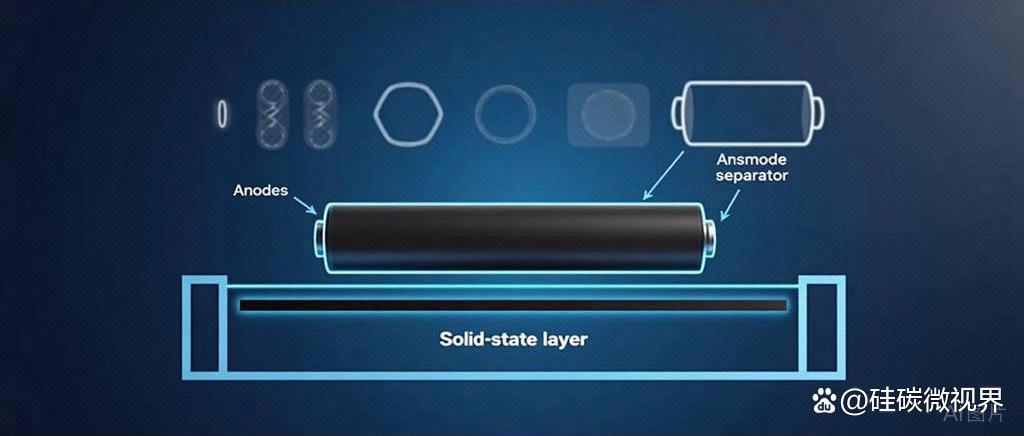

硅碳负极因理论比容量(4200mAh/g)远超石墨(372mAh/g),成为突破能量密度与安全矛盾的关键。政策压力下,技术路径呈现三大趋势:

材料创新:贝特瑞通过纳米硅复合技术将膨胀率降低至5%以下,并开发固态电池专用硅基负极,吸引特斯拉、蔚来等客户测试;

工艺优化:杉杉股份采用CVD法实现硅颗粒均匀包覆,量产批次稳定性达98%;

系统集成:宁德时代“高镍三元+硅基负极”方案适配大圆柱电池旗开网,能量密度突破300Wh/kg。

然而,硅碳负极规模化仍面临挑战:

成本压力:硅碳负极成本是石墨的3-5倍,且需配套预锂化、电解液改性技术;

工艺复杂性:膨胀抑制需多层级涂层设计,导致生产良率低于80%。

三、行业冲击:研发投入激增与产能结构性失衡

新国标对产业链的影响呈现两极分化:

头部企业护城河加固:宁德时代、比亚迪通过纵向一体化布局(如比亚迪入股石墨化产能)降低硅碳负极成本,2024年研发投入占比分别达7.2%和6.8%;

二线厂商生存危机:行业TOP3市占率49%,而中小厂商需承担15%-20%的合规成本增幅,导致2023年负极行业平均产能利用率不足50%,尚太科技等企业被迫停产低端产线。

财务指标变化:

毛利率:贝特瑞硅基负极毛利率达35%,但传统石墨负极因价格战跌至23.8%;

现金流:尚太科技连续6年经营性现金流为负,应收账款增速超营收45%。

四、市场重构:从“价格战”到“技术竞合”

政策驱动下,行业竞争逻辑发生根本转变:

技术认证壁垒:宁德时代将硅基负极循环寿命(≥1000次)纳入供应商准入标准,淘汰30%未达标产能;

供应链重塑:比亚迪逆势提价10%采购负极,修复上游利润以保障供应稳定性;

跨界玩家退潮:中元股份等跨界企业终止负极项目,行业集中度向TOP6(73%市占率)加速提升。

未来趋势:

固态电池联动:贝特瑞固态电池用硅基负极已进入测试阶段,预计2025年批量供应;

成本下降路径:CVD法普及和一体化产能落地后,硅碳负极成本有望在2028年降至石墨的1.5倍。

五、结论:安全与成本的平衡博弈

GB38031-2025不仅是技术标准,更是产业洗牌的催化剂。短期阵痛中,技术领先者将收割市场份额,而长期来看,硅基负极与固态电池的融合可能重新定义行业格局。

企业需在“绝对安全”与“经济性”间找到动态平衡,方能在零容忍时代立于不败之地。

(数据来源覆盖学术论文、产业报告及企业动态旗开网,数据由deep seek收集)

翔云优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。